Jóvenes universitarios en entornos virtuales: estudio exploratorio de la generación glocal de Honduras y Guatemala

Young university students in virtual environments: an exploratory study of the glocal generation of Honduras and Guatemala

Pablo David Yup de León

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Honduras

https://orcid.org/0000-0002-8470-3365

pablo.yup@unah.edu.hn

María Dolores Álvarez Arzate

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Nicaragua

https://orcid.org/0000-0002-6836-1318

malvarez@unan.edu.ni

Recibido

02/08/2022

Aceptado

26/10/2022

RESUMEN

El objetivo del presente artículo es ofrecer una panorámica sociodemográfica del uso que hacen universitarios de entornos virtuales, en el contexto glocal de Honduras y Guatemala. La investigación tiene un alcance exploratorio-descriptivo, para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta en formato virtual, con una muestra a conveniencia. Se elaboraron índices categóricos para conocer las habilidades tecnológicas, el agenciamiento de redes, la conciencia local-global, el activismo político y la perspectiva crítica de los jóvenes universitarios. Los resultados mostraron que la alfabetización digital es muy extendida en los jóvenes pero que no es suficiente condición para desarrollar actividades de cooperación en los entornos virtuales, que es la base de la generación glocal; los otros índices mostraron resultados más conservadores, en algunos casos, con diferencias entre países y en otros, coincidencias en edad y sexo. Podemos concluir que los nativos digitales de la generación glocal tienen grandes habilidades de manejo de las herramientas virtuales, pero es importante impulsar en los jóvenes universitarios el desarrollo de una cultura democrática, asi como una mayor perspectiva crítica-reflexiva, de una conciencia local-global, de cooperación, agenciamiento de redes y de comunidades tanto en la vida cotidiana como en entornos virtuales.

PALABRAS CLAVES

Entornos virtuales; juventud universitaria; glocal; Guatemala; Honduras.

ABSTRACT

The objective of this article is to offer a sociodemographic panoramic of the use that university students make of virtual environments in the glocal context of Honduras and Guatemala. The research has an exploratory-descriptive scope, for the collection of information the survey technique was used in virtual format, with a convenience sample. Categorical indexes were elaborated to know the technological skills, network agency, local-global awareness, political activism and critical perspective of young university students. The results showed that digital literacy is widespread among young people but that it is not a sufficient condition to develop cooperative activities in virtual environments, which is the basis of the glocal generation; the other indices showed more conservative results, in some cases, with differences between countries and in others, coincidences in age and gender. We can conclude that the digital natives of the glocal generation have great skills in handling virtual tools, but it is important to encourage young university students to develop a democratic culture, as well as a greater critical-reflective perspective, a local-global awareness, cooperation, networking and communities both in everyday life and in virtual environments.

KEYWORDS

Virtual environments; university youth; glocal; Guatemala; Honduras.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente artículo es ofrecer una panorámica sociodemográfica del uso que hacen universitarios de entornos virtuales, en el contexto glocal de Honduras y Guatemala.

Para ello iniciamos afirmando que la glocalización como lo definen Grigurescu y Zaif (2017), es la interacción y convergencia de lo global y lo local, que hace al grupo social (una persona, un grupo, una localidad, en nuestro caso, los jóvenes universitarios), integrar elementos de ambos y los expresa en sus preferencias culturales, en sus tendencias particulares, en su contexto socioeconómico y en su contexto político.

En este marco analítico, lo glocal y sus elementos contextuales, nos ubica en el espacio y tiempo de las diferentes interacciones entre lo diverso y heterogéneo de la realidad social, sus relaciones y contradicciones, para crear oportunidades de compartir e identificar nuevos horizontes (Sedda, 2015).

En palabras de Feixa y Nilan (2009), la juventud global y, por lo tanto, también glocal, debe ser comprendida como el colectivo social que construye sus espacios influenciados por culturas, consumos, contextos y digitalismo globales. Asimismo, lo advertía Martin-Barbero, (2015), se crea un nuevo ecosistema comunicativo, con su propio sensorium, con nuevas formas de sentir y percibir el espacio y el tiempo, de escuchar y ver.

Asimismo, Feixa (2018), sostiene que los jóvenes actuales tienen características de estar hiper formados e hiper informados, pero precarizados. En la región latinoamericana, la autora Reguillo (2017), señala que existen dos juventudes: una precarizada, mayoritaria, sobreviviendo con lo mínimo y otra minoritaria, conectada incluida en los círculos de poder.

En este contexto, es que surge la juventud glocal, como aquella donde los jóvenes adaptan elementos globales y los apropian e implementan a sus realidades y contenidos locales. Esta generación se caracteriza por tres elementos: la cultura, la ciudadanía y lo virtual. (Ramírez, 2020)

Por cultura glocal se comprende el cambio en las maneras de participación o involucramiento de los jóvenes que introducen elementos culturales específicos de la generación que van más allá de lo informal y que se adaptan en las estructuras de la participación social. En cambio, la ciudadanía está relacionada con los elementos básicos de que los individuos son sujetos de derechos y deberes. Esta generación expresa su ciudadanía que participa en los entornos locales, pero se expresa globalmente y lo virtual, se desarrolla por la introducción de las nuevas tecnologías, se correlaciona con las nuevas formas de comunicación y de información. (Ramírez, 2020, p. 9 y ss)

Esta nueva clasificación de la juventud como «Glocal» nos permite integrar los actuales cambios que promueve la tecnología, los nuevos modos de interacción entre lo global y lo local y viceversa. Este enfoque centrado en los jóvenes reconoce y comprende que los cambios en las formas de participación introducen elementos culturales propios de la generación y los adaptan a su participación social.

En la actualidad, la cultura digital como lo explica Ricaurte (2018) puede definirse como el conjunto de comunidades, prácticas y objetos enmarcados en el contexto del capitalismo cognitivo en el que las tecnologías digitales ocupan un lugar central.. En otras palabras, es el conjunto de normas, costumbres, prácticas, formas de actuación de la vida cotidiana enmarcada por las tecnologías digitales, por medio del internet.

Por otra parte, el concepto de ciudadanía también ha ido evolucionando. La ciudadanía es un concepto de pertenencia a algo intangible, sin embargo, el hombre al ser un ser social, es decir, un individuo que necesita vivir en comunidad para sobrevivir necesita también construir un conjunto de relaciones y vínculos de manera libre e igualitaria, de ahí que se asocie el término ciudadanía con el de democracia (Horrach, 2009).

Winocur (2006) señala que el término de lo virtual alude a los vínculos que se sostienen en el ciberespacio (on line), y lo real o presencial, a los contactos cara a cara en el espacio físico (off line). En este mundo de lo virtual es indispensable el acceso a los dispositivos como las computadoras y el internet y es en este proceso que se han identificados tres actores que los jóvenes identifican como los principales para agenciarse de este proceso: la escuela, los pares y los medios de comunicación.

La misma autora señala que la interacción cotidiana de las personas con estos artefactos digitales ha creado un vínculo mutuamente constitutivo de nuevos nichos culturales de producción de significado social, el celular nos permite extender virtualmente los lazos protectores del hogar y, desde que estamos conectados nos sentimos menos solos y más seguros (Winocur, 2009)

Se han hecho varios estudios para medir la ciudadanía digital (Choi y otros, 2017; Benedicto, 2016), los usos, riesgos, mediaciones y la dependencia al internet (Megías y Rodríguez, 2018), juventud y nuevas tecnologías (Acosta-Silva y Muñoz, 2012); el ciberactivismo en estudiantes universitarios (Fernández-Prados y Lozano-Díaz, 2021), la juventud universitaria y redes sociales (Domínguez y López, 2019; Gonzáles, et al, 2020) y como consumo cultural (Guzmán Cárdenas, 2015).

En Honduras se han estudiado las juventudes como culturas (Castro y Rodríguez, 2010); en la participación de la política y democracia (Tinoco y Sosa, 2010); en la elaboración de política pública (Gobierno de Honduras, 2011); ciudadanía étnica (Gonzáles y Vélez, 2011); bono demográfico (Suazo, et al, 2013); empleo (Grou, 2013) y como expresiones de exclusión social (Acevedo, 2015; Pineda, Cruz, y Marcía, 2018).

En tanto que, en Guatemala, se ha abordado los temas de juventud como categoría histórica y heterogénea (CEG, 2012); en la elaboración de política pública (Gobierno de Guatemala, 2012); en contextos de violencia (Lemus, 2018); migración (Heidbrink, 2018); ciudadanía política (Kurtenbach y Pawelz, 2015) por citar algunos estudios.

Hay investigaciones que no solo se limitan a estudiar a los jóvenes de Honduras y Guatemala sino que los integran en la región, como la agenda centroamericana (INTERPEACE, 2014; CEG, 2018); desigualdades, ciudadanía e identidades (Fumero, 2010); juventud rural (Zevallos, et al, 2017) o en la región Latinoamericana (Trucco y Ullmann, 2015; Rodríguez, 2019).

A pesar de que los estudios sobre jóvenes iniciaron hace más de una década y en algunos casos, se abordó el tema de las tecnologías de la información, aún queda pendiente indagar más acerca de esta nueva generación glocal en la región centroamericana, es ahí nuestra contribución, para conocer y comprender este grupo social al ofrecer una panorámica sociodemográfica del uso que hacen universitarios de entornos virtuales, en el contexto glocal de Honduras y Guatemala.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación que se implementó fue de carácter exploratorio, el cual se utiliza para analizar un problema o fenómeno poco estudiado. Como lo mencionan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este tipo de estudios tiene la finalidad de identificar conceptos y contenidos para estudios futuros de mayor profundidad o alcance.

El ámbito geográfico del estudio se enmarcó en los países de Honduras y Guatemala, debido al actual contexto de pandemia por Covid-19, la recolección de datos se desarrolló de manera virtual.

En relación con el universo y muestra, al ser una muestra a conveniencia no partió de un marco muestral ni universo definido, por lo que las unidades de selección no se eligieron de manera aleatoria ni representativa. Los resultados se circunscriben a la situación de las y los jóvenes que respondieron la encuesta. A pesar de esta limitante, los resultados buscan dar luces acerca de los posibles desafíos y principales características de las y los jóvenes universitarios en el contexto de lo glocal. En total participaron 330 jóvenes de los cuales 185 eran de Honduras y 145 de Guatemala, ambos casos de universidades públicas.

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, la cual se diseñó en Google Forms y se compartió por redes sociales y grupos de Whatssapp a docentes universitarios para ser distribuida entre sus estudiantes. El instrumento contó con 73 ítems, la mayoría de escala tipo Likert. La encuesta estaba dirigida a jóvenes universitarios entre 18 a 29 años, que residan en alguno de los dos países y que tuvieran acceso a un dispositivo móvil, características principales como criterios de inclusión en el estudio.

Se elaboraron índices categóricos para medir la participación de los jóvenes universitarios en entornos virtuales con base a los items del cuestionario de Choi, et al, (2017), con algunas limitantes importantes, por ejemplo, no se cuentan con un gran número de entrevistados y tampoco se seleccionaron al azar, lo que dificulta replicar el análisis factorial y su comparación, así como la modificación de la escala de medición de los items a cuatro opciones de respuesta, con el fin de obtener una posición más precisa del entrevistado.

Para el caso, el índice de habilidades tecnológicas se construyó a partir de las preguntas sobre el acceso a internet, si la persona es capaz de utilizar las tecnologías digitales, usa internet para encontrar información y /o para descargar aplicaciones útiles. Todas las preguntas con escala Likert de cuatro opciones codificadas como “muy de acuerdo” con valor de 4 hasta el otro extremo de “muy en desacuerdo” con valor de 1. El índice es producto de la sumatoria de estos valores y su clasificación alta es para aquellos que respondieron estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” y que su rango este entre 13 a 16. La clasificación media es solo para aquellas personas que respondieron estar “de acuerdo” o “en desacuerdo” y su rango de valores se encuentre entre 9 a 12. Los de nivel bajo se clasifican a quienes respondieron estar “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” y sus valores van desde 4 a 8.

Esta misma lógica se siguió en la creación de los demás indices categóricos. En el apartado de anexos se encuentran las preguntas del cuestionario utilizado, la escala de medición, los rangos de clasificación y las categorías de los indices elaborados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos se circunscriben a la situación de las y los jóvenes que respondieron la encuesta en línea. Considerando que la penetración del internet en Honduras es de 37.6 % y en Guatemala es del 41.4 % (Internet World Stats, 2022) el presente estudio solo muestra una parte de esos grupos poblacionales, en específico a estudiantes universitarios con acceso a internet ya sea desde un dispositivo móvil o en una computadora.

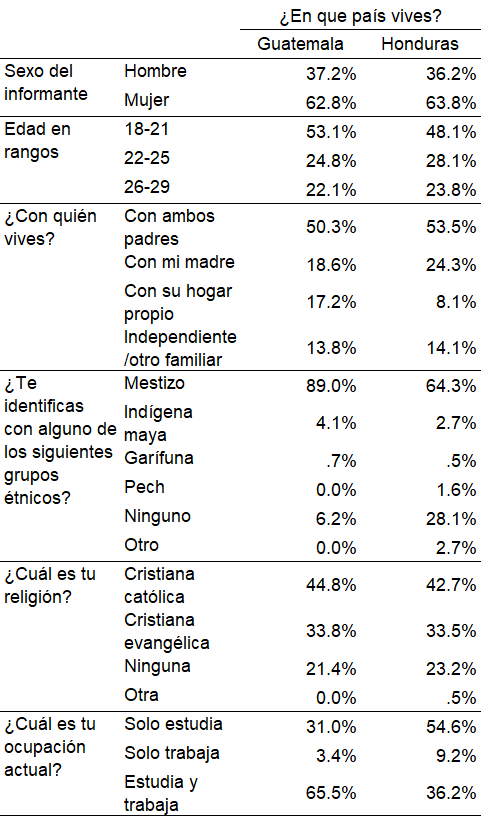

Características sociodemográficas

Los resultados mostraron que en ambos países hay un mayor número de mujeres jóvenes que respondieron la encuesta en línea, en ambos se mantiene la proporción de 2:1 a favor de las mujeres. Con relación a la edad del entrevistado y de acuerdo con los rangos de edad propuestos (amplitud de edad igual) cerca de la mitad de los participantes tienen entre 18 y 21 años. Alrededor de un cuarto de la población tiene entre 22 y 25 años y en porcentajes muy similares un quinto de la población entre 26 y 29 años (Tabla 1).

Tabla 1

Características sociodemográficas de los entrevistados

Guatemala y Honduras

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Acerca de con quién viven los jóvenes, la mitad de los entrevistados dijeron que, con sus padres; además, en Guatemala un aproximado de uno de cada cinco universitarios viven con su madre, y en Honduras esta proporción sube a uno de cada cuatro. Un dato importante que en Guatemala se reporta el doble de Honduras a jóvenes que ya tienen formalizado su hogar propio, con o sin hijos.

La auto identificación étnica, en Guatemala el 89.0 % respondió que son mestizos, comparados con el 64.3 % en Honduras. Sin embargo, el dato que llama la atención, en este último país, la proporción de quienes no se auto identifican con algún grupo étnico es del 28.0 % cerca de seis veces más que lo reportado en Guatemala.

Es importante mencionar que los jóvenes universitarios en ambos países, es mayor la cantidad de entrevistados que respondieron ser católicos comparados con los cristianos evangélicos. En cuanto a la ocupación de los universitarios, en Guatemala el 65.5 % trabaja y estudia, contrario al 54.6 % de hondureños que solo estudian.

Juventud en entornos virtuales

Respecto a los usos que los jóvenes universitarios hacen del internet, 8 de cada 10 lo hace a manera de recreación al mirar páginas web por diversión, descargar música, películas, sin mayores diferencias entre ambos países. Asimismo, 9 de cada 10, utiliza la red (o internet) con fines laborales o académicos. Únicamente el 16.0 %, en promedio, dijo que alguna vez hacía apuestas en línea y 47.6 % en Guatemala y 42.1 % en Honduras hacen uso del internet de las cosas.

En este contexto es que se crearon índices categóricos para medir la participación de los jóvenes universitarios en los entornos virtuales con base a los items del cuestionario de Choi, et al, (2017), sin embargo con algunas diferencias importantes, por ejemplo, no se cuentan con un gran número de entrevistados y tampoco se seleccionaron al azar, lo que limita replicar el análisis factorial y su comparación, así como la modificación de la escala de medición, a cuatro opciones de respuesta. La creación de estos índices nos darán una guía para explorar el comportamietno de los jóvenes en estos países y de alguna manera comparar con otros estudios.

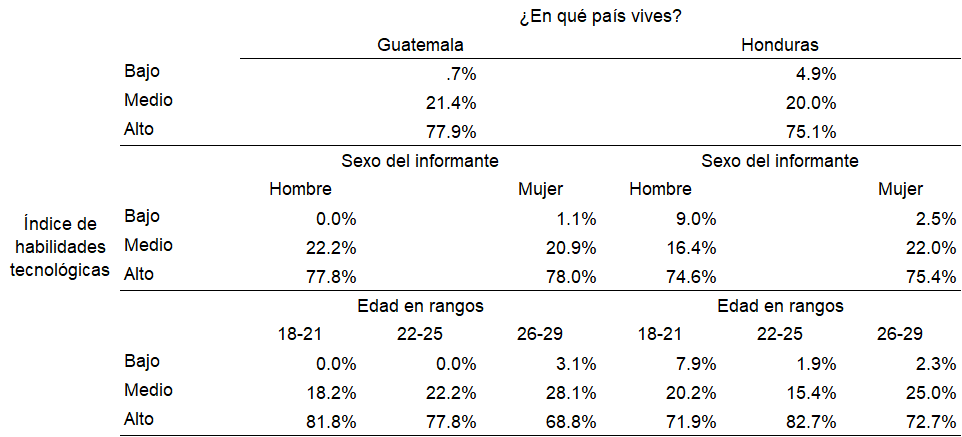

Índice de habilidades tecnológicas

El Índice de habilidades tecnológicas se puede clasificar como de nivel alto dado que en ambos países cerca de tres de cada cuatro entrevistados se agrupan en esta categoría. La única diferencia observable es en el nivel bajo del índice, donde en Honduras hay un 4.9 % comparado con el 0.7 % en Guatemala. Dado que son estudiantes universitarios este nivel debería ser cero. (Tabla 2)

Tabla 2

Índice de habilidades tecnológicas según país, sexo y edad agrupada del informante

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Asimismo, en este índice llama la atención el 9.0 % de hondureños hombres con bajas habilidades tecnológicas y el 7.9 % de jóvenes hondureños de 18-21 años en esta misma clasificación.

Por aparte, como una noticia alentadora, es que al parecer no hay diferencias entre hombres y mujeres, en ambos países, en el nivel alto del índice. En relación al nivel medio, se observa leves diferencias desfavorables a las mujeres en Guatemala, pero caso contrario en Honduras, con una brecha a favor de cinco puntos porcentuales.

De acuerdo con la edad del entrevistado, se observa en Guatemala que a mayor edad es menor el porcentaje de jóvenes en el nivel alto del índice de habilidades tecnológicas, se evidencia una brecha generacional, un contraste de trece puntos porcentuales entre los más jóvenes y los mayores. En Honduras, esto no parece suceder, tanto los más jovenes como los mayores tienen porcentajes similares, pero el grupo de 22-25 años tiene una divergencia de diez puntos porcentuales a favor.

Este índice es crucial para que los jóvenes se adentren en el mundo de lo virtual. Sin estas habilidades no es posible interactuar en lo digital. Como lo afirman estudios como el de Choi y otros (2017) esta es una condición imprescindible y ascendente para lograr ejercer otras actividades más complejas en la red. Los resultados muestran que los más jóvenes reportan mayores niveles de habilidades tecnológicas comparados con sus pares más adultos, en ambos países.

Si consideramos que los jóvenes crean en estos espacios sus identidades y autopercepciones y que pasan alrededor de cuatro horas al día en sus redes sociales virtuales, fuera del tiempo dedicado a sus actividades estudiantiles, es aquí como se aprecia la vida cotidiana, donde interviene el hombre, en lo individual y colectivo en palabras de Schultz y Luckmann (1973 / 2001). Y es en estos espacios donde debemos entender y comprender a los jóvenes, para ofrecerles mejores orientaciones.

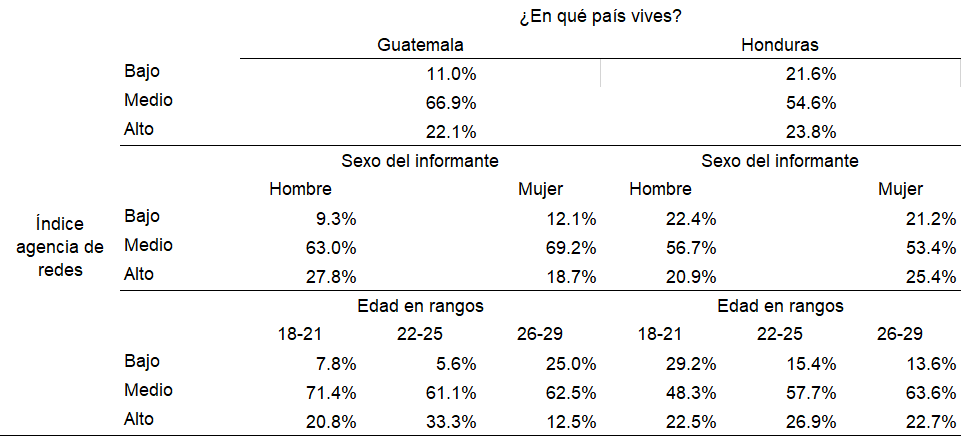

Índice de agencia de redes

El Índice de agencia de redes, entendido como la capacidad de comunicarse y de cooperar con otros por medios virtuales como el internet, se puede clasificar como un índice con nivel medio en ambos países, sin embargo, en Guatemala hay un 11.0 % que se clasifican como de bajo nivel en este índice, diez puntos porcentuales debajo de lo que muestra en Honduras, en tanto que, en el nivel medio, los guatemaltecos tienen 66.9%, doce puntos porcentuales por arriba de los hondureños. El nivel alto es similar en ambos países (Tabla 3).

Tabla 3

Índice de agencia de redes según país, sexo y edad agrupada del informante

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Según este índice desagregado por sexo del informante se observa diferencias de género, por ejemplo, hay más mujeres con niveles bajos en Guatemala y menos con niveles altos comparados con sus pares hombres. Esto no se observa en Honduras, tanto los niveles bajos y medios son similares entre hombres y mujeres, pero estas últimas tienen una ligera ventaja en el nivel alto.

El índice de agencia de redes también muestra que según el grupo de edad hay diferencias entre países, para el caso, en Guatemala, a mayor edad presenta mayor proporción de jóvenes con nivel bajo del índice, pero no ocurre exactamente lo contrario con menor edad, el mayor porcentaje de jóvenes con nivel alto del índice se ubican entre los 22-25 años. En el caso de Honduras, llama la atención que, a menor edad es mayor el porcentaje de jóvenes con nivel bajo y los de mediana edad (22-25) son quiénes muestran la mayor proporción de jóvenes en nivel alto.

Este índice muestra que no basta con tener habilidades de uso y manejo de la tecnología, la comunicación y la interacción en espacios virtuales es muy importante, así como lo que expresan y comparten en las redes sociales. Dado los resultados del índice, es preocupante que la mayor proporción de jóvenes universitarios se encuentren en nivel medio. La comunicación y colaboración con otros por internet, el enviar mensajes y criticar escritos de otros son actividades básicas para agenciar el intercambio en las redes y este depende de los intereses y particularidades de cada joven, depende del consumo cultural y del grupo social al cual pertenece.

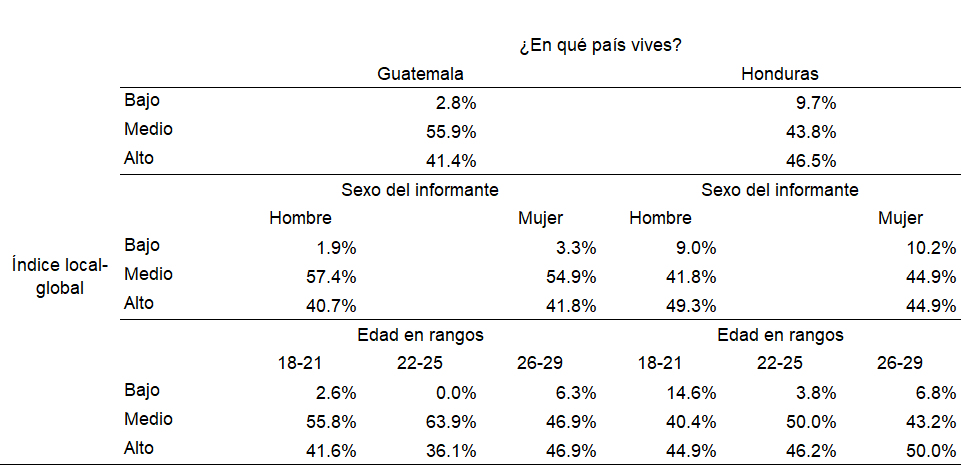

Índice local-global

El Índice local-global, considerado como la capacidad de conocer e interactuar con el mundo, es un índice de nivel medio-alto en ambos lugares. El estar informado del acontecer mundial, es importante para conocer la realidad, en Guatemala el 55.9% de jóvenes tienen nivel medio, doce puntos porcentuales por arriba comparado con sus pares hondureños. En el nivel alto, Honduras presenta 46.5%, cinco puntos porcentuales por arriba que sus pares guatemaltecos. Sin embargo, en el nivel bajo, hay un considerable 9.7% de jóvenes que no les interesa conocer lo que ocurre en el mundo, tres veces más que lo reportado en Guatemala (Tabla 4).

Tabla 4

Índice de local-global según país, sexo y edad agrupada del informante

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Según el sexo del informante en Guatemala no se observa grandes diferencias entre sexos, y en Honduras, se aprecia un ligero contraste entre hombres y mujeres del nivel alto, a favor de los hombres.

El índice local-global muestra importantes resultados, según la edad, en Guatemala, los de 26-29 años tienen el mayor porcentaje de nivel bajo, pero también presentan el mayor porcentaje de nivel alto, y los de mayor proporción de nivel medio son los jóvenes de 22-25 años. En Honduras varía un poco, los más jóvenes (18-21 años) tienen el mayor porcentaje de nivel bajo comparado con sus pares más adultos. El mayor porcentaje de nivel alto lo tienen los de 26-29 años, y en nivel medio son los jóvenes de 22-25 años. En ambos países se interesan más por los asuntos mundiales aquellos jóvenes de 22-25 años, quizás por estar en medio de sus carreras universitarias.

Los resultados de este índice son de analizarlos con cautela, recordando que la muestra es de universitarios no representativa, esto porque el índice de agencia de redes es menor que este, y aquí nos interesa conocer la capacidad de conocer e interactuar con el mundo, aspectos más relevantes no solo de comunicación sino de conocimiento e interacción de problemas globales, cuestiones políticas y la colaboración para resolver problemas a nivel local o nacional. Esto requiere de un mayor compromiso con la comunidad virtual.

En palabras de Schultz y Luckmann es posible que estemos en presencia de “mundos finitos de sentido” (1973 / 2001, p. 43). Es decir, que la creación de una identidad social en lo virtual que se complementa entre la realidad social y lo virtual se ve limitada, construida a medias tintas, sin sentido de pertinencia, que se traduce en una limitada participación ciudadana.

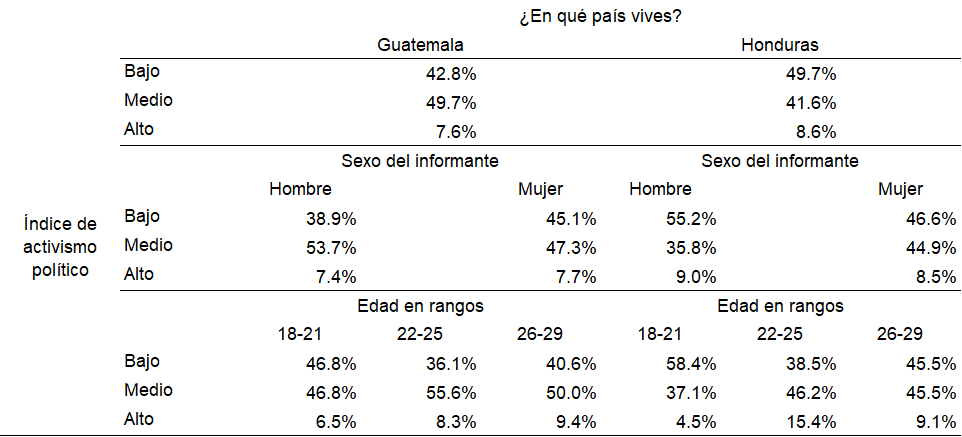

Índice de activismo político

El Índice de Activismo Político que mide la participación política de los jóvenes en lo virtual, se clasifica como medio-bajo en los dos países. Esto es porque la mayor parte de jóvenes participan en las elecciones de sus países, pero no se involucran en actividades de mayor compromiso electoral como ser miembros de mesa u observadores electorales.

Este apartado es de los más extensos del cuestionario, se abordaron temas como la expresión de pensamientos con temas políticos en internet, la pertenencia a grupos políticos o sociales, asistencia a eventos de carácter político, realizar voluntariado en estas instituciones, solicitar o firmar peticiones en internet con fines políticos o sociales.

Es importante mencionar que no basta con conocer lo que ocurre en mi alrededor y en el mundo si la esencia de la participación social y partidaria no se ejerce plenamente en la realidad social y en la virtualidad, el pleno ejercicio de la ciudadanía digital.

Tal como lo plantea Ramírez (2020, p. 9 y ss) este es un elemento imprescindible para que se puedan considerar los jóvenes como glocales, dado que esta generación creció y se adaptó al mundo de las tecnologías de la información, su participación en lo virtual debe ser primordial no solo en las nuevas formas de comunicación y de la información sino en su adaptación a lo local y su expresión en lo virtual.

En Guatemala, las mujeres tienen un mayor porcentaje de nivel bajo del índice de activismo político, es decir, participan menos en la vida política del país. Sin embargo, la mayor parte de jóvenes hombres y mujeres tienen un nivel medio. Solo un siete por ciento en ambos sexos tienen un nivel alto de participación. Mientras en Honduras, más de la mitad de los hombres tienen nivel bajo, nueve puntos porcentuales más que las mujeres hondureñas. En el nivel alto ambos porcentajes son similares. (Tabla 5).

Tabla 5

Índice de activismo político según país, sexo y edad agrupada del informante

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Además, en Guatemala, entre más jóvenes es mayor el porcentaje de nivel bajo de participación electoral. El nivel medio es mayor por parte de los jóvenes de 22-25 años y en el nivel alto son ligeramente superior los de 26-29 años. En Honduras es similar el patrón, pero en mayor magnitud, por ejemplo, siguen los más jóvenes como los de mayor apatía electoral, seis de cada diez aproximadamente tienen un nivel bajo de activismo político, veinte puntos porcentuales mayor que sus pares de 22-25 años. Es importante mencionar que este último grupo de edad tienen el porcentaje mayor de participación de nivel alto.

Ya lo menciona Horrach (2009) que la creación de los relaciones y vínculos de forma libre e igualitaria permitirá a los jóvenes crear y ejercer la ciudadanía y esta se manifestará en la construcción de una mejor democracia.

Para construir sociedades más justas y equitativas es necesario la participación de la ciudadanía en los procesos políticos de los países, es indispensable el involucramiento de los jóvenes, por eso es preocupante el hecho de que menos de la mitad de los jóvenes estén interesados en temas políticos de los países. Es imprescindible mejorar los mecanismos de participación de la juventud desde los gobiernos locales para asegurar su contribución plena y efectiva.

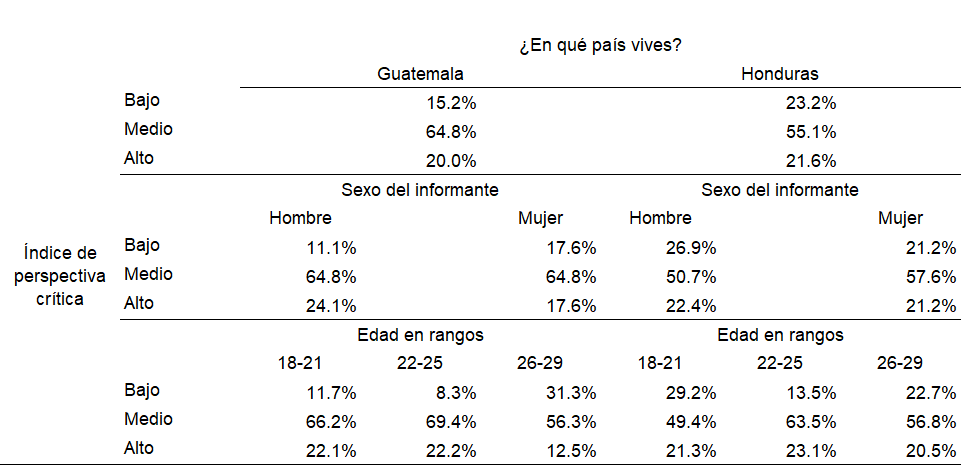

Índice de perspectiva crítica

El Índice de perspectiva crítica que reúne los ítems acerca de la participación en internet para cambiar las cosas injustas, así como de reflexión acerca de los dominios del sistema, este índice se clasifica como de nivel medio. Al compararlo entre los países, en Guatemala el nivel bajo es de 15.2%, ocho puntos porcentuales menor que sus pares hondureños. En el nivel medio se ubican las mayores proporciones de ambos países. Y en el nivel alto, uno de cada cinco en los dos lugares (Tabla 6).

Tabla 6

Índice de perspectiva crítica según país, sexo y edad agrupada del informante

-en porcentajes-

Fuente: encuesta en línea sobre características socioeconómicas y dinámicas de comunicación en entornos virtuales de las juventudes Glocales, Honduras-Guatemala, 2022.

Recordando que tanto Honduras como Guatemala, tienen una historia reciente de migración internacional, ya no solo como emisores sino tambien de tránsito. Problematicas como la violencia homicida y la desigualdad persistentes son elementos que se entrecruzan y agudizan la situación de los jóvenes. Más de la mitad de los jóvenes de cada país creen que participando en internet es posible cambiar estos escenarios.

Esta visión crítica y reflexiva está presente en más de la mitad de los jóvenes participantes en el estudio. Es una buena noticia, dado que la participación política no debe circunscribirse a votar cada cierto tiempo, sino también permitir la asociación y critica del sistema. Esta asociación debe ser entre sus pares sin que medie o dirija un adulto para que el compromiso con el cambio sea mayor.

Los resultados mostraron que en Guatemala se observa que hay más mujeres en el nivel bajo que hombres, en tanto que en el nivel medio los porcentajes son similares, y en el nivel alto, hay una mayor participación de hombres. En el caso de Honduras, son los hombres quiénes presentan mayores porcentajes de nivel bajo, en tanto que en el nivel medio son mayoría mujeres y con porcentajes similares en el nivel alto.

En cuanto a la edad del entrevistado, los de menor participación son los jóvenes guatemaltecos de 22-25 años no solo comparados con sus compatriotas sino con los jóvenes hondureños también. Así también, este grupo presenta una contradicción al ser también, los de mayor porcentaje del nivel medio y es de los más altos del nivel superior. En Honduras este grupo de edad tiene el mismo comportamiento que sus pares guatemaltecos. Por edad hay diferencia según el país, en Guatemala los jóvenes de 26-29 años y en Honduras los de 18-21 años presentan los mayores rezagos en esta habilidad de cooperación y colaboración en lo virtual.

Los actuales jóvenes glocales deben tener habilidades que le permitan discernir entre lo que es real y las “fake news”. Estos son retos que los nativos digitales deben enfrentar dado que en internet se encuentra excesiva información y no toda es útil. En palabras de Martín-Barbero, estamos en presencia de un nuevo “sensorium”, de nuevas maneras de expresión, comunicación e interacción entre lo real y lo virtual.

Por ello, entre más se informen los jóvenes, entre más tenga acceso al internet y mayor sea su participación en la red, mayor será el desarrollo de una perspectiva crítica de su mundo que les permitirá ejercer plenamente la ciudadanía digital en contextos glocales.

CONCLUSIONES

Estamos en presencia de nuevos cambios en las formas de interactuar de los jóvenes, en palabras de Ricaurte, estamos viendo la construcción de comunidades y prácticas sociales mediadas por la tecnología en la vida cotidiana.

Los resultados mostraron una aproximación a las características sociodemográficas que los jóvenes tanto de Guatemala como de Honduras tienen en lo virtual. Iniciando con un alto nivel de habilidades tecnológicas, es decir, saben usar las herramientas tecnológicas disponibles en sus actividades diarias, principalmente los más jóvenes (18-21 años) llamados nativos digitales. Como bien mencionan Choi y otros, (2017) estas habilidades son la base para desarrollar actividades más complejas en el manejo e interrelación en internet y en entornos virtuales cotidianos.

En este mismo sentido, se encontró que la condición para ejercer con plenitud sus actividades diarias en entornos virtuales, es la capacidad de buscar, organizar y diferenciar la información para alcanzar niveles de conciencia local-global para identificarse y enrolarse en la vida digital. Asi los resultados del índice muestran que esta habilidad es de nivel medio-alto y son los de mayor edad quiénes tienen mayor desarrollada esta capacidad en ambos países. Tambien es importante señalar que tanto hombres y mujeres hondureñas presentan un nivel importante de nivel bajo en este índice comparados con sus pares guatemaltecos.

La pertenencia a comunidades por medio de la colaboración y cooperación conduce a nuevas dinamicas de comunicación e interacción en el internet. En esta condición pertenece el índice de agencia de redes, que se cataloga como índice de nivel medio, donde los hondureños tienen mayor desventaja que sus pares guatemaltecos en el nivel bajo del índice. Por el contrario, en el nivel alto presentan mayores ventajas los hombres guatemaltecos y las mujeres hondureñas comparadas con sus respectivos pares.

Por otra parte el índice de activismo político es un paso importante para el ejercicio de una ciudadanía digital, permite observar la participación política de los jóvenes en lo cotidiano y se clasifica como de nivel medio-bajo, debido a la poca participación de los jóvenes en reclamar y ejercer sus derechos como ciudadanos y en este contexto los hombres y jóvenes de 18-21 años hondureños son quiénes presentan mayor apatía o desafección hacia los temas políticos.

En este mismo sentido, el índice de perspectiva crítica calificado como nivel medio, se caracteriza porque los jóvenes participan en el internet, mantienen relaciones con comunidades virtuales y son más autoreflexivos con el uso del internet. Sin embargo, solo uno de cada cinco jóvenes, en ambos países, tienen un nivel alto en este índice.

Este estudio al ser exploratorio descriptivo de las características socidoeográficas de los jóvenes universitarios en entornos virtuales, presenta limitaciones de generalización de los resultados. Sin embargo es un buen ejercicio para conocer las percepciones de los jóvenes universitarios como parte de la generación glocal. Queda por indagar y comparar estos resultados con otros estudios que consideren a otras poblaciones como los jóvenes rurales, índigenas, de universidades privadas, urbanos marginales, entre otros.

Finalmente podemos decir que si bien la condición de las habilidades tecnológicas es un pilar para desarrollar más adelante actividades más complejas en los entornos virtuales, no es suficiente. La alfabetización digital es alta en los jóvenes universitarios, pero esta debe de ir acompañada del desarrollo de otras actividades que apoyen la creación de contenidos, mantener y potenciar actividades de comunicación y agenciamiento de redes virtuales, asi de cooperación de comunidades virtuales. Además es importante impulsar en los jóvenes universitarios el desarrollo de una cultura democrática y no solo de participación sino de involucramiento, tanto en la vida cotidiana como en los entornos virtuales.

REFERENCIAS

Acevedo, J. (2015). Los jóvenes: mujeres y hombres, excluidos de las oportunidades de educación y trabajo en Honduras. Una mirada exploratoria acerca de las percepciones sociales sobre los NINI. Población y Desarrollo- Argonautas y Caminantes, 81-88.

Acosta-Silva, D., & Muñoz, G. (2012). Juventud digital. Revisión de algunas aseveraciones negativas sobre la relación jóvenes - nuevas tecnologías. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10(1), 107-130.

Benedicto, J. (2016). La ciudadanía juvenil: un enfoque basado en las experiencias vitales de los jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14(2), 925-938. https://doi.org/10.11600/1692715x.14203210415

Castro, R., & Rodríguez, A. (2010). Culturas juveniles en los procesos de globalización en Honduras. Tegucigalpa: IUDPAS-UNAH.

CEG. (2018). Juventudes en Centroamérica. Situación y desafíos. Centro de Estudios de Guatemala.

Centro de Estudios de Guatemala, CEG. (2012). Las múltiples violencias que afectan a las juventudes. Guatemala: Centro de Estudios de Guatemala.

Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: development of a reliable and valid digital citizenship scale. Computers and Education, 107(2017), 100-112. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002

Domínguez, F., & López, R. (2019). Interacción social, juventudes universitarias y redes sociales digitales. Reencuentro, 31(77), 75-92.

Feixa, C. (2018). Culturas juveniles como perspectivas para analizar juventudes (1993-2018). Última Década, 26(50), 89-105. https://doi.org/10.4067/S0718-22362018000300089

Feixa, C., & Nilan, P. (2009). ¿Una juventud global? Identidades hibridas, mundos plurales. Educación Social, 75-89.

Fernández-Prados, J., & Lozano-Díaz, A. (2021). El reto de la ciudadanía digital activa en la educación superior europea: análisis del ciberactivismo entre los estudiantes universitarios. EDMETIC, Revista de Educación Mediatica y TIC, 10(1), 118-134. https://doi.org/10.21071/edmetic.v10i1.12799

Fumero, P. (2010). Desigualdades, ciudadanía e identidades: los jóvenes como categoría de análisis para la historia de Centroamérica. Intercambio, 7(8), 149-159.

Gobierno de Guatemala. (2012). Política Nacional de Juventud 2012-2020. Guatemala.

Gobierno de Honduras. (2011). Política Nacional de Juventud 2038. Honduras.

Gonzáles, G., Ortiz, G., & López, R. (2020). Jóvenes universitarios mexicanos: participación ciudadana, democracia y redes sociales digitales. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 9(2), 70-91. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i2.12695

Gonzáles, J., & Vélez, J. (2011). Ciudadanía juvenil étnica: una aproximación a la realidad de la juventud indígena y afrodescendiente en Honduras. PNUD-Honduras.

Grigurescu, A., & Zaif, A. (2017). The concept of glocalization and its incorporation in global brands’ marketing strategies. International Journal of Business and Management Invention, 70-74.

Grou, A. (2013). Situación de empleo joven en Centroamérica. Análisis comparativo con perspectivas hacia políticas públicas de empleo juvenil. Friedrich Ebert Stiftung.

Guzmán Cárdenas, C. (2015). Hacia la consolidación de estudios de consumo cultural en Latinoamérica. Contratexto(24), 221-247.

Heidbrink, L. (2018). Circulation of care among unaccompanied migrant youth from Guatemala. Children and Youth Services Review, 92, 30-38. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.01.039

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mc Graw Hill Education.

Horrach, J. (2009). Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. Revista de Filosofía Factótum, 1-22.

Internet World Stats. (24 de 04 de 2022). Internet World Stats. Obtenido de Central America Internet Usage and Population Statistics: https://www.internetworldstats.com/stats12.htm#central

INTERPEACE. (2014). Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025. Interpeace.

Kurtenbach, S., & Pawelz, J. (2015). Voting is not enough: youth and political citizenship in post-war societies. Peacebuilding, 3(2), 141-156. https://doi.org/10.1080/21647259.2015.1052629

Lemus, L. (2018). Guatemala: repensando el vínculo entre juventud y violencia en la posguerra. LiminaR, XVI(2), 45-59.

Martin-Barbero, J. (2015). Estéticas de la comunicación y políticas de la memoria. Calle 14, 17-30.

Megías, I., & Rodríguez, E. (2018). Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos. Madrid: MAPFRE.

Pineda, D., Cruz, K., & Marcía, D. (2018). Juventud hondureña: expresiones de exclusión social. En M. Vásquez, M.

Ospina-Alvarado, & M. Domínguez, Juventudes e infancias en el escenario Latinoamericano y Caribeño actual (págs. 245-265). Buenos Aires: CLACSO.

Ramírez, F. (2020). Juventud y movimientos sociales. Reflexiones sobre la generación glocal latinoamericana. Revista Argentina de Estudios de Juventud, 2-18.

Reguillo, R. (2017). Los jóvenes en México. Fondo de Cultura Económica.

Ricaurte, P. (2018). Jóvenes y cultura digital. Abordajes críticos desde América Latina. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 13-28.

Rodríguez, E. (2019). Juventude, políticas públicas y mundo del trabajo en América Latina: dilemas y desafíos en tiempos de intensas disputas ideológicas y políticas. CLACSO.

Schultz, A., y Luckmann, T. (1973 / 2001). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Sedda, F. (2015). Forms of the World: Roots, Histories, and Horizons of the glocal. En R. Robertson, European Glocalization in Global Context (pág. 225). Hampshire: Macmillan Distribution Ltd,.

Suazo, M., Zelaya, M., & Torres, G. (2013). La juventud en Honduras en el contexto del bono demográfico. Maestría en Demografía y Desarrollo, UNAH.

Tinoco, M., & Sosa, E. (2010). Jóvenes ante la política y la democracia. Tegucigalpa: IUDPAS-UNAH.

Trucco, D., & Ullmann, H. (2015). Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad. CEPAL.

Winocur, R. (2006). Internet en la vida cotidiana de los jóvenes. Revista Mexicana de Sociología, 551-580.

Winocur, R. (2009). Robinson Crusoe ya tiene celular. La conexión como espacio de control de la incertidumbre. México: Siglo XXI.

Zevallos, E., Lathrop, G., & Rodríguez, F. (2017). La situación de la juventud rural en el área del Sistema de Integración Centroamericana. Flacso Costa Rica.

ANEXO

Cuestionario y elaboración de índices categóricos

Índice |

Preguntas del cuestionario |

Escala Likert |

Construcción del Índice |

|---|---|---|---|

Índice de habilidades técnológicas |

|

|

Sumatoria de las respuestas y recodificación en tres niveles.

|

Acciones en red |

|

|

Sumatoria de las respuestas y recodificación en tres niveles.

|

Conciencia local/global |

|

|

Sumatoria de las respuestas y recodificación en tres niveles.

|

Activismo Político en internet |

|

|

Sumatoria de las respuestas y recodificación en tres niveles.

|

Perspectiva crítica |

|

|

Sumatoria de las respuestas y recodificación en tres niveles.

|

© 2022 Revista Científica de FAREM-Estelí.

![]() Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.

Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.